|

春分时节寻芳华——江西团建行记春分,是昼夜平分、万物吐故纳新的时节。恰逢此时,我们团队踏上了为期四天的江西之旅,在南昌的千年文脉中触摸历史厚度,在龙虎山的丹霞奇观里探秘自然,在景德镇的窑火匠心间对话文明,以一场融合人文、山水与匠心的旅程,书写属于团队的春日篇章。

一、南昌:青铜铭文上的城市记忆万寿宫飞檐下的风铃轻叩,将江右商帮的驼铃声摇进现代街市。始建于西晋的铁柱宫遗址,十二根蟠龙石柱支撑起三清殿的穹顶,许逊锁蛟治水的青铜浮雕在电子导览屏上苏醒。当游客指尖触碰AR复原的"斩蛟剑",虚拟现实中的豫章古治水工程与赣江大堤的卫星云图在时空中重叠,揭示着长江文明与水患抗争的永恒命题。

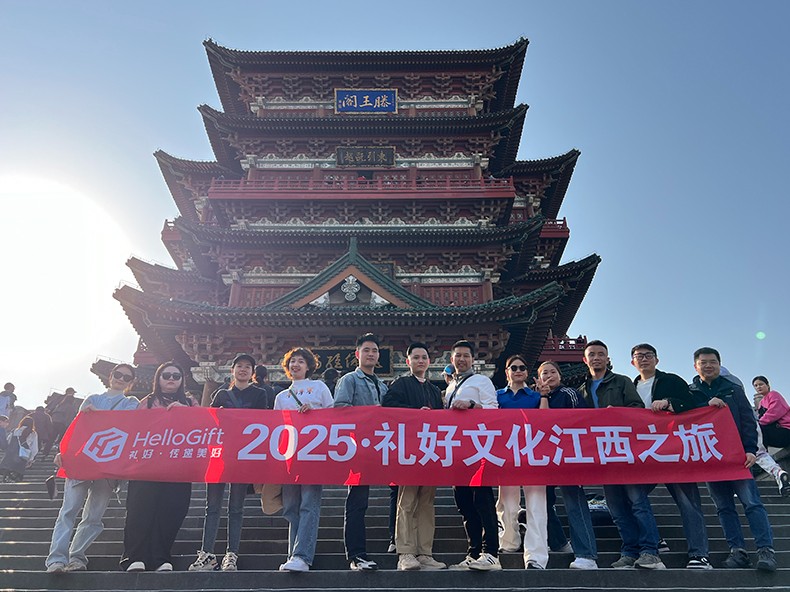

滕王阁五重飞檐刺破云雾,数字化复原的《滕王阁序》碑刻在透明屏风上流转墨韵。登临者可见赣抚平原的无人机集群表演,用光电重绘"虹销雨霁"的盛景,唐宋诗人的文采风流与当代科艺在此达成千年对话。隔江相望的八一起义纪念馆内,全息投影将1927年的军事会议投射在实景沙盘上,革命者的热血誓言与城市天际线的霓虹构成奇异的时代和弦。

暮色中的珠宝街升腾着千年商埠的烟火气。瓦罐汤铺里的粗陶容器盛满移民史,白糖糕的甜腻裹挟着漕运时代的蔗糖贸易记忆。当"三杯鸡"的酱香漫过仿古建筑群的玻璃幕墙,传统饮食基因正在完成对现代都市的空间殖民。这种味觉的时空折叠,让每个餐客都成了不自觉的文化考古者。

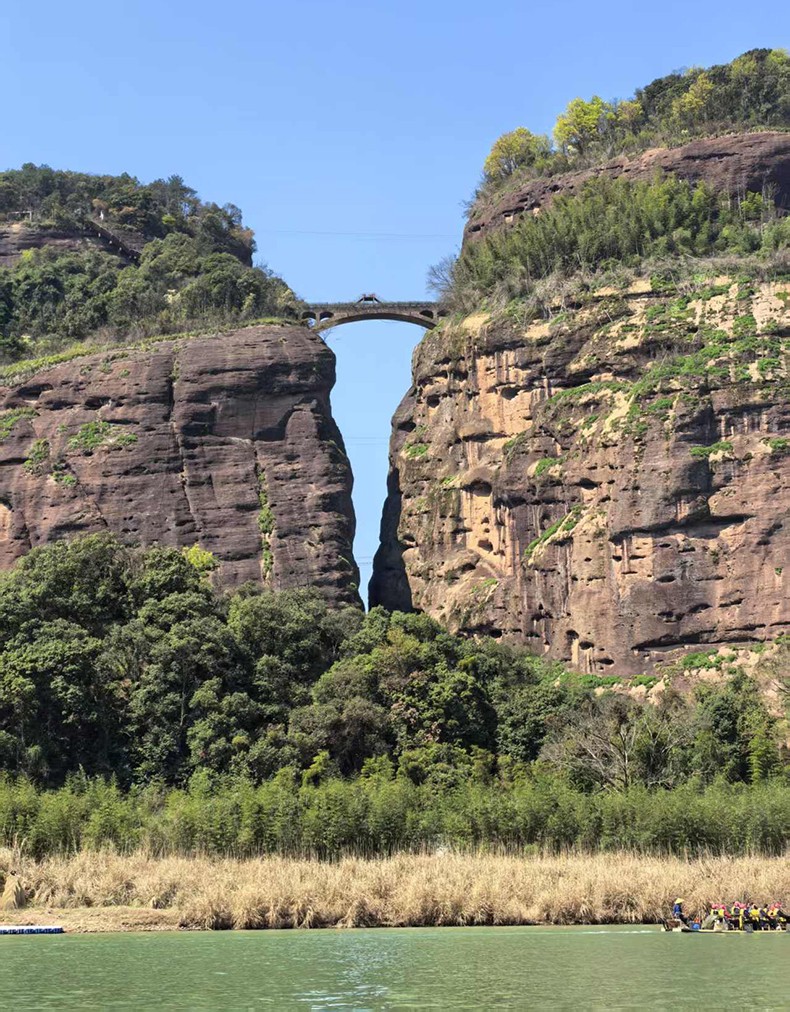

二、龙虎山:丹霞褶皱里的玄门密码泸溪河的晨雾尚未散尽,崖壁上的古越悬棺已在AR眼镜中复活。无人机穿透丹霞岩层的蜂窝状孔洞,扫描出2600年前的古越人葬仪全息影像。当现代探秘者佩戴脑波仪体验船棺升崖的虚拟场景,古人对永生的执念与当代元宇宙的永生幻想,在赤色崖壁上碰撞出哲学的火花。

正一观的晨钟撞开山间晓雾,三清殿内的《道藏》木牍在防弹玻璃后泛着幽光。游客们跟随道士修习"禹步",北斗七星方位在智能手环上实时显现。当数字罗盘与千年不变的罡步轨迹重合,现代定位科技与道教仪轨共同解译着"道法自然"的宇宙观。天师府的古戏台上,科仪音乐通过声波成像技术显形,无形道韵化作可视化的能量图谱。

象鼻山高空栈道的玻璃观景台,成为检验自然敬畏的现代祭坛。丹霞地貌特有的垂直节理在脚下延展,地质年代的沉积纹路与智能手机的地层APP形成双重注解。当游客的恐惧惊叫与山间白鹭的啼鸣共振,人类对自然的原始崇拜在肾上腺素飙升中完成基因唤醒。

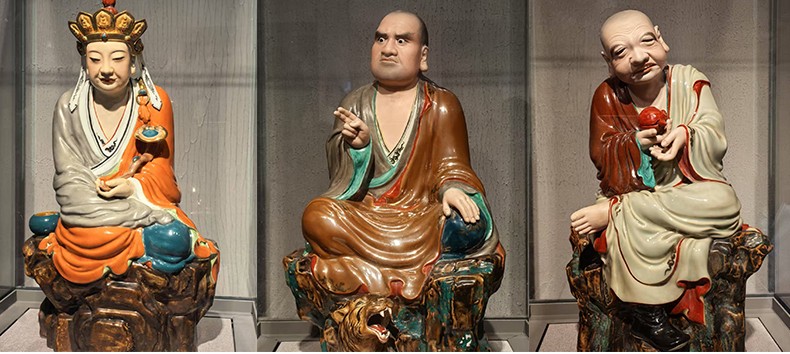

三、景德镇:窑变中的文明染色体中国陶瓷博物馆的元青花罐上,苏麻离青料晕染出波斯月的轮廓。手指悬空临摹缠枝莲纹,忽然触到丝路商队驼铃的震颤。永乐甜白釉的冰裂纹,在某个角度会折射出宣德炉的沉香青烟,原来极简与繁复本是一体两面。当夕阳斜照釉里红梅瓶,那抹豇豆红竟与鄱阳湖的蓼子花海同频颤动。

御窑博物馆的拱形穹顶下,永宣青花的钴料发色光谱与当代色谱分析仪相互映证。那些因窑变产生的瑕疵瓷片,在环形展柜中旋转出"缺陷美学"的全新叙事。当AR技术将碎裂瓷片复原为完整器形,历史长河中消逝的完美与存世的残缺形成哲学对位。

陶溪川创意市集的霓虹中,陶瓷蓝牙音箱流淌着《青花瓷》的电子混音。年轻陶艺家的工作室内,量子点釉料在拉坯机上画出纳米级的山水纹样。茶席间,智能茶宠随温度变幻釉色,传统茶道被注入赛博格基因。这种泥与火的当代转化,正在重写"China"的现代语义。

四天三城的行程,在滕王阁的晨光中启幕,于窑火渐熄的星光里收官。我们带着江右大地的馈赠返程:历史教人敬畏时间,山水赠予开阔胸襟,而匠心则在疾驰的时代中锚定价值坐标。 春分是昼夜平衡的节气,正如这场旅行平衡了工作与生活、个体与集体。当龙虎山的回音掠过赣江春水,当陶泥的触感融入键盘敲击的节奏,那些共攀丹崖、共制陶器的时刻,终将沉淀为团队前行的底气——这或许就是春日团建最珍贵的意义:在恰当的时节埋下种子,等待在工作中开出新的可能。 我们下次再会。

上一篇清明习俗和踏青指南下一篇绿茶:千年养生智慧与品饮艺术 |